一、前言

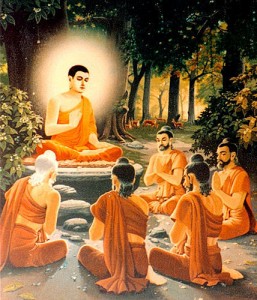

二十五圓通法門,是以六根、六塵、六識、七大等二十五法為本修因,而達到圓滿通達的見性法門。因此要了解這二十五圓通法門之前,須要先了解,這二十五修因的根本定義及其作用。信堅在此,先粗略簡短解說,讓大家有個概念。詳細解說,大家可回頭,詳細閱讀,楞嚴經第三及第四卷。有此基礎,才能真正了解,如何修證二十五圓通法門,入佛境界。

二、六根、六識、六塵、七大的定義與作用

2.1 六根

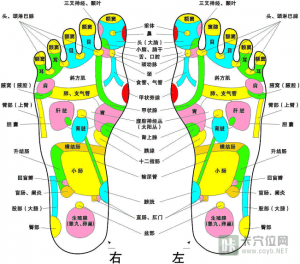

六根是指眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根。前五根屬「色蘊」,可分為,「五浮塵根」與「五勝義根」。「五浮塵根」,即吾人之「五官」: 眼球、耳穴、鼻柱、舌頭、肉身等,生在有情身的外表,肉眼可見部分。其體粗顯,本身無感覺認識作用。乃五勝義根之所依處。

「五勝義根」,又作淨色根,乃是五根之實體,以浮塵根為所依處,能映攝外之五塵境界,引發心識了別功能者。其體清淨微妙,非肉眼所能見,係五根所據以產生感覺、認識作用之實體。

第六根意根,即是第六識,是無色根,無形無相,屬於心法。”意” 即人類的意識、思考功能,能對法境而生意識,稱為法塵。其內在的分辨功能,稱為意識。支持意識運作的物質根源,為意根。意識則能總緣一切境,並兼緣過去與未來。

2.2 六塵、六識。

六塵是色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵。前五塵屬外塵境,法塵屬內塵境。「塵」就是塵垢,具有染污的涵意。

六根緣六塵而產生了六識:眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。就因為這六識而讓吾人昇起種種分別想,而生起「貪、瞋、痴」三毒,此「三毒」能害善根,損減功德,終致纏縛於生死苦海,故六塵又名六賊。 Continue reading