一、信堅前言

這篇是繼上面第一集,繼續解說此書的要義,及翻譯此書的 “導論”。為了增強讀者的了解,信堅採取 “中英對照”的格式。

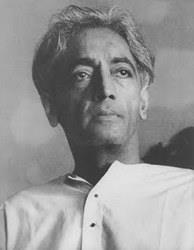

戴維·玻姆 (David Bohm) (1917 – 1992) 跟信堅一樣,是位理論物理學家。他的博士論文指導教授是美國原子能之父, 歐本海默 (J. Robert Oppenheimer, 1904–1967)。另一點須要特別說明的是,玻姆不但是位傑出的理論物理學家,而且對禪修及一乘佛理 (一真法界、諸法實相) 有深入的探討。他曾師從印度見性的東方哲學家Jiddu Krishnamurti (吉杜·克里希那穆)進行了長達十幾年的交往和深層思想對話交流(晚年和達賴喇嘛也有交往),最終提出了整體性/整體運動和隱卷序理論(The wholeness, holomovement and the implicate order) 來解釋世界宇宙的秩序和真實的本質,試圖彌合相對論和量子力學的矛盾,將對宏觀和微觀世界的理解解釋統一起來。此即《華嚴經》所云: “一切皆從法界流,一切還歸於法界。”

[信堅註: 克里希那穆提(1895 – 1986)是二十世紀最卓越的靈性導師,天生具有神通。十四歲時由 “通神學會” 領養。”通神學會” 一直宣揚 “世界導師(World teacher)” 的再臨(東方的”彌勒下生”),並且認為他就是這個再來的 “導師”。他很快就成為堅強無畏、難以歸類的導師。佛學家肯定他是”中觀”的導師,印度教吠檀多學者認為他是徹底的”覺者”,神智學者則認為他是道道地地的”禪師”。]

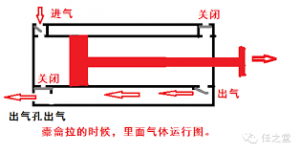

玻姆提出的隱卷秩序與顯展秩序理論,以“整體性、隱卷秩序 、顯展秩序、捲入與展出、全體運動、 真空能量海”等為基本概念,對宇宙、時空、運動、意識等重大哲學問題,進行了獨特的探討。

玻姆的整體論,就是萬法一體的諸法實相、道通為一,如有機體,不可分割。分裂法有如盲人摸象,井底觀天,管中窺豹,只見一斑。一切萬法,包括所有的科學及人文哲學,都有如在萬法的長流裡的漩渦 (vortices),看似個個獨立,各不相干。但其本質是水的流性。因此研究漩渦,除了研究其結構、性質 (顯展秩序) 外,也必須同時研究整體的水流性質 (隱卷秩序),才能圓滿了解漩渦的特性。

玻姆認為,必須融合唯物論與唯心論,來研究科學,才能達到統一場論 (unified field theory),圓滿解說。宇宙的一切現象,如量子力學、相對論、銀河系、大爆炸論等。不是純數學、唯物的 “超弦理論” 所能達到的。

玻姆的隱卷與顯展秩序理論,有如陰陽,互相消長,互融互攝 (陰中有陽、陽中有陰、陰盛陽衰,陽盛陰衰)。解說易理或物理,孤陰不長,獨陽不生。萬物一太極,由無極中生。

這世界上沒有偶然,只有必然。一切事情的發生,必有其因緣,都是決定性的。我們會感覺偶然,是因為我們智慧不足,資料不夠,無法洞察到所有 “有形、無形” 的時節、因緣。

最後,信堅認為,在這科技時代,闡揚一乘佛道,須要以科技的探討,來引進新的年輕一代。玻姆為此開了先河,與霍金 斯的”能力與強力”等書,也有異曲同功之妙。這也與明朝憨山大師,以一乘佛法來解說儒家、道家言論,引導知識分子進入佛道一樣的用心。 Continue reading