美國著名作家歐.亨利 (O. Henry, 原名 William S. Porter)於1907寫了一篇非常古典的小说: The Last Ivy Leaf 《最後的一片長春藤葉子》。講述了一個發人深省的故事。小說描寫患肺炎的窮畫家瓊西(Johsy)看著窗外對面牆上的常春藤葉子不斷被風吹落。她自言自語的說,最後一片葉子代表她,它的飄落,代表自己的死亡。貝爾曼(Behrman),一個偉大的畫家,聽完蘇艾 (Sue) 講述完室友瓊西的故事後,在最後一片葉子飄落前,於暴雨的夜晚,用心靈之筆,在牆上畫出了一片「永不凋落」的常春藤葉子。

Johnsy has fallen ill and is dying of pneumonia. She watches the leaves fall from a vine outside the window of her room, and decides that when the last leaf drops, she too will die, while Sue tries to tell her to stop thinking like that. 在紐約市的藝術村裡,住着兩位貧困交加的年輕女畫家蘇艾和瓊西。瓊西渴望將来有一天能去Naples 美麗的海灣遊玩。但是,她現在却被嚴重的肺炎纏身。只因還有存活的一線希望,仍在茍延殘喘。為了喚起瓊西戰勝疾病的自信心,她的朋友蘇艾想盡辦法去鼓舞她。 Continue reading

略說 “禪定” 及 “靈界” 的真實義

略說 “禪定” 及 “靈界” 的真實義 by Allen Tsai & 信堅

1. 導論

解說此論題,如依理論直述,相當乏味難懂。因此Allen與信堅採用佛講經模式,以演說講解。由Allen扮演提問者,信堅扮演作答者。Allen所提出的問題,都是相當好的問題,都是人人想問的問題。信堅試圖以諸法實相,淺顯回覆。

此地所說,不是我們個人的論見,而是依據釋迦所証,一乘佛經所說。此諸法實相,唯佛與佛,乃知究竟。我們不敢以個人論見,胡言亂語。所謂,離經一字 (曲解佛經真實義),便同魔說。此文所說,信者信之,不信者疑之,各隨主見,證道因緣,自己造化。上士聞道,勤而行之。中士聞道,若存若亡。下士聞道,大笑之。不笑不足以為道。

修行見道,首重信解,宇宙一體,不可分割,萬法唯心。凡有分割,都是方便假言說,都是戲論。修行必先,大開圓解,才能圓修、圓行圓證,無上菩提。如果不知整體,沒有依登山地圖或前人留下的路徑,就只能在其中一小部分繞圈子、打轉。有如身在瓶內,如盲人摸象,如井底蛙,坐井觀天,以蠡測海,以管窺豹,只見一斑,原處打轉,永無出期。 Continue reading

神奇打字機畫家 保羅.史密斯 的啟示

Lessons learned from the Typewriter Artist, Paul Smith

1.前言:

這世上有很多人,生有殘疾,五官不全,四肢不能動彈。這些人,以及他們的親友,大半都怨天尤人,報怨老天不公平。因此,這些人,一生自卑,時時生活在悲慟、憂傷之中,無法自拔。但歷史上,也有不少人,能脫離肉體的限制,成就超過,一般正常人。譬如貝多芬(Ludwig van Beethoven) 耳聾,彌爾頓(John Milton)眼瞎,斯蒂芬•霍金(Stephen Hawking) 全身癱瘓,海倫凱勒 (Helen Keller) 耳聾眼瞎,但這些人的成就,都千古留名。

信堅在此特別介紹,打字機畫家,保羅•史密斯(Paul Smith)的事蹟,而為佐證。他出生後不久,即患有重度的腦癱症,手不能拿畫筆,也無法握住其他物品。但是他仍然用自己的辦法創造奇蹟,成為一位偉大的畫家。

一切事情的發生都有它的因由,都是最好的安排。這世上没有意外。没有什麼事情的發生是偶然的!我們每個人都是自己命運的主宰,只要不曲不饒,樂觀奮鬥創造,都能創造生命的光輝。

God never closes a door without opening a window. He always gives us something better when He takes something away. 當上帝關起一扇門時,必會再為你開啟另一扇窗。不要停留在已經關閉的門前哭泣,要知道如何去尋找另一扇已經開啟的更光明的門戶。不要埋怨,不要放棄,神的安排永遠是出乎預料,而且是最好的 ! Continue reading

大方廣佛華嚴經 十迴向品第二十五 (一) 略說 “迴向” 的一乘真實義

一、前言

願以此功德。莊嚴佛淨土。上報四重恩。下濟三途苦。

若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

不像大部份佛教名詞,俗間關於 “迴向” 概念,經過長期的的演繹,隨道場、鸞堂、五乘教導不同,而有不同解說及用意。對下根人,道堂或佛堂,每頌完一部經,不但都要迴向三處,還會迴向給冤親債主,或將功德轉讓給自己的親人,幫他們修福德,令大家生活平安快樂,事業如意。因此,普通人都以為迴向,是將本身功德,轉給他人,或幫親人修功德。

如依真諦,至誠迴向給冤親債主或親人,只能給于助緣,為他們祝福、加持,不能轉讓功德。就如佛不能將他的功德轉讓給眾生一樣,他只能以他至高無上的磁場,平等加持眾生。修福修慧,修行証道,還須靠各人,努力精進,依教奉行,自證自度。 (否則眾生,早就可依,佛力轉讓,個個成佛,不待佛菩薩累劫,苦口婆心,善巧方便教導)。所有教導,都是善意,隨機善巧,方便施教。所謂先以利鉤,勸人迴向,修福避禍,慢慢提昇,眾生靈性,待機緣成熟,曉以正道,使入真修。

但對中、上根,修行至某一階段,都會開始探求迴向的一乘真實義。華嚴經有三品經 (昇兜率天宮品 兜率天宮偈讚品 十迴向品),詳細深入解說迴向的真義及如何修習迴向,但此三品經,專為法身菩薩,斷除度眾生不自在習氣而設。此段經文相當長,義理深奧難懂,所處位次,夾雜於五十二位次之中,因此除清涼國師及李長者外,幾乎無見性大師,詳盡簡短解說其真義。

但對中、上根,修行至某一階段,都會開始探求迴向的一乘真實義。華嚴經有三品經 (昇兜率天宮品 兜率天宮偈讚品 十迴向品),詳細深入解說迴向的真義及如何修習迴向,但此三品經,專為法身菩薩,斷除度眾生不自在習氣而設。此段經文相當長,義理深奧難懂,所處位次,夾雜於五十二位次之中,因此除清涼國師及李長者外,幾乎無見性大師,詳盡簡短解說其真義。

信堅証道仍在遙遠,不敢以己知見,胡言亂語,妄加批判,唯恐一言有失,誤導眾生,遭受天打雷劈,下十八層地獄。以此,信堅此文,專注於以華嚴一乘佛經觀點,試圖解說 “迴向的一乘真實義”。所說不是個人觀點,而是依清涼國師疏鈔及李長者合論,加以整理簡化。因此,此文可作為研讀 “十迴向品” 的導論。 Continue reading

辛棄疾《青玉案•元夕》 賞析-眾裡尋他千百度

這是一首千古絕響,生動活潑,不但生動描繪了元宵節的盛況,還描繪了一對絕世孤芳自賞的男女。同時,也影射了作者孤軍獨戰,不同流合污的一生。更上一層,這首詩描繪了芸芸眾生沉迷於聲色欲樂的百態,以及眾生皆醉我獨醒的修行者的心境,也就是老子道德經裡所說: 眾人熙熙,如享太牢,如登春臺。我獨泊兮其未兆,如嬰兒之未孩。最高一層是描述修行者,踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫,在明心見性時的禪悅。

東風夜放花千樹,更吹落,星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動,

玉壺光轉, 一夜魚龍舞。蛾兒雪柳黃金縷,笑語盈盈暗香 去。

眾裡尋他千百度, 驀然回首,那人卻在, 燈火闌珊處。

— 辛棄疾《青玉案•元夕》

1.直譯 : 文學欣賞

元宵夜,五光十色的彩燈綴滿街巷,好像一夜之間被春風吹開的千樹繁花。更讓那先冲上雲霄,復自空而飄落的煙火,看起來像是被吹落的萬點流星。

華麗的馬車香氣洋溢在行駛的街路上。鳳簫吹奏的樂曲飄揚,燈月交輝,整個晚上此起彼落的魚龍花燈在空中飛舞著。描寫那民間藝人們的載歌載舞、魚龍曼衍的社火百戲,好不繁華熱鬧,令人目不暇接。到處都是笙蕭齊鳴,彩燈飛舞,人們在忘情地狂歡

這些觀燈看花的遊女們,一個個柳腰蓮臉,霧鬢雲鬟 ,氣質不凡。頭上戴滿了元宵特有的鬧蛾兒、雪柳、黄金縷等裝飾品,一個個打扮得花枝招展,整整齊齊,漂漂亮亮。各個姿態盈盈,行走之間說笑不停,紛紛走過去,只留下衣香猶在暗中飘散。同時,一個 “去” 字也暗傳出對意中人的尋覓。在熙熙攘攘的遊人中,他尋找著,辨識著,一個個少女美婦從他眼前過去了,可是,却没有一個是他所要尋找的。

我在遊人如織、仕女如雲的人潮裡找尋她千百次,卻總是不見她的蹤影。[這麼多的麗者,都非我意中關切之人,在百千群眾中只尋找—她却總是毫無踪影。已經是没有什麼希望了。] 忽然間,無意的回頭一看,她竟然在燈火幽暗的角落,看見了她的身影,是她!是她!没錯,她原來在這冷落的地方,還未歸去,似有等待。這發現那人蹤影的一瞬間,是人生的精神的凝結和昇華,是悲喜莫名的感激銘篆,詞人却如此本領,竟把它變成了筆痕墨影,永誌弗滅!

那上面的燈、月、烟火、笙笛、社舞、交織成的元夕歡騰;那惹人眼花繚亂的一對對的麗人群女,原來都只是為了那一個意中之人而設、而寫,倘無此人在,那一切又有何意義與趣味呢!經過千百次的尋覓,終于在燈火冷落的地方發現了她。人們都在盡情的狂歡,陶醉在熱鬧場中,可是她却在熱鬧圈外;獨自站在“燈火闌珊處”,充分顯示了“那人”的與眾不同和孤高。

而“驀然”二字,則寫出了發現意中人後的驚喜之情。對着眾多走過的女人一一辨識(但没有一個是他所等待的意中人)。偶一回頭,却發現自己的心上人站立在昏黑的幽暗之處。自己所追尋的東西往往會在不經意的時候,在没想到的地方出現。

燈火寫得愈熱鬧,則愈顯“那人”的孤高,人寫得愈忘情,愈見“那人”的不同流俗。 全詞就是通過這種強烈的對比手法,反襯出了一個自甘寂寞、獨立不移、性格孤介的女性形象。作者寫這樣一個不肯隨波逐流、自甘淡泊的女性形象,是有所寄托的。辛棄疾力主抗金,屢受排擠,但他矢志不移,寧可過寂寞的閒居生活,也不肯與投降派同流合污,這首詞是他這種思想的藝術反映。

2.引申深意: 人生修行的途徑,與明心見性時,無法形容的禪悅

王國維在人間詞話裡,活用了這一個十分詩意的境界,解釋此詞的最後一段為人生修行的最高(第三)境界: 眾裡尋他千百度, 驀然回首,那人卻在, 燈火闌珊處。

本是元宵佳節,遊人如織,燈火如海,就在這樣的情景尋覓心中的理想佳人,當然難找。因此雖然千百度地尋尋覓覓,可是怎麼也找不到,然而最後在蓦然的一次回首時候,却發現那人就在燈火闌珊處,佳人在冷落的燈火處。這是何等的歡欣鼓舞!何等的喜出望外!何等的出乎意料之外又正在情理之中!

經過熱切的努力追尋,在達到追尋理想和目標後,才驚然發現要找的東西曾握在手裡;要去的地方,自己曾經踏過。人生最美好的東西,就是在追求過程中的點點滴滴。生命中最平凡,出現在燈火闌珊後的哂然回首。

這種喜悦是不可言喻的、不容易體會的。正如王國維所說:夫人積年月之研究,而一旦豁然悟宇宙人生之真理;或以胸中惝恍不可捉摸之意境,一旦表諸文字、繪畫、雕刻之上,此固彼天赋之能力之發展,而此時之快樂,决非南面王之所能易者也。

「燈火闌珊處」的那人,雖佇立在燈火微稀、氣氛寥落之處,卻更添特殊的韻味。原來,真正值得我們追求與珍惜的往往並非閃爍耀眼的那一瓢水,常常反而是身邊或者背後暗影裡痴痴守候的身影。

3.異曲同工的禪宗悟道詩詞

3a. 踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫。

南宋人夏元鼎,博覽群書,卻仍然屢試不第,只好應聘為軍事幕僚;有一晚因為一個特別的夢境而有所感發,於是棄官修行,四處訪道,終於得到真人的開示而大悟,於是作詩說:「崆峒訪道至湘湖,萬卷詩書看轉愚。踏破鐵鞋無覓處,得來全不費功夫。」

3b.終日尋春不見春,芒鞋踏破嶺頭雲;歸來偶把梅花嗅,春在枝頭已十分。

這首悟道詩,是唐朝無盡藏比丘尼到處訪道,後來開悟所作之禪偈。詩人巧妙的以春天來比喻尋道,因為四季是節氣自然的循環,豈是刻意強求可至呢,因此「終日尋春不見春」,在修行的過程中,四方尋找高僧大德,走遍了茫茫千山萬水,把鞋子都磨破了,還沒找到高僧大德,可指點我們如何修行,明心見性。而春天究竟何在呢?絕望之際回到故里,反而嗅到梅花的清香,春天已綻放在寒梅枝上了。原來能穿越外界的聲色,不假外求,返本歸真,找到生命最先天的善良本性,這才是「春在枝頭已十分」

詩人把悟道的過程用生動、形象的比喻來代替說理。藉尋春來比喻悟道的艱苦過程。終於悟到:自然妙道,存在人人心中,只是自己沒有察覺,卻盲目的拚命往外尋求,捨近求遠,捨本逐末,捨內求外,結果是離道愈遠,枉費一片心力。

春,比喻見性悟道。比喻本性、如來、佛性。我終日汲汲營營地尋找春天,雙腳踏破了芒鞋,深入山嶺,白雲深處,但總不見春天的蹤影。回到家後,偶然聞到梅花飄來的香氣,頓覺枝頭已有十分春天的氣息,原來春天的蹤跡就在自己的身邊啊!

如果我們對禪的境界有些體悟,去除了對事相的質礙,只要是東風吹拂的地方,不管紅花也好,紫花也好,不都象徵著春天的訊息嗎?所以說:「等閒識得東風 面,萬紫千紅總是春。」如能契入佛法妙諦,層巒疊翠,無一不是諸佛菩薩的精神法身;聲湍鳴澗,都是諸佛菩薩的說法妙音。溪聲盡是廣長舌,山色無非清淨身。道無所不在,處處可以體會,甚至吃飯、睡覺、走路、行進之間都有道的存在。能如此體會,春天就不遠了!這個“春”的意象,充滿了“鳶飛魚躍”的生機,當找到的那一剎那,也帶來了無窮的驚喜與希望。希望在哪裡呢?我們真正的希望,就在自己的這顆純淨美好的心啊!儒家說︰“萬物皆備于我”,而道家認為人體就是一個小宇宙,本來就具足一切,而且是生生不息的。

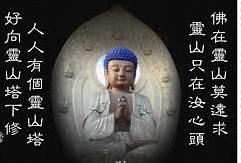

3c.佛在靈山莫遠求,靈山就在汝心頭。

不要捨棄自己內在本有的靈山(自性),而徒然去攀登別的山嶺去尋找靈山。在菩提大道中,修道人往往本末倒置,向心外去追求,四處參學,希望一山比一山高,而不知道修佛即修自心,不必向外尋求。

此詩更提示了「心內世界」與「心外世界」的差別。常人總以為心外的世界很寬很大,而不知道心內的世界更寬更大。佛經上說:「心包太虛,量周沙界。」可見我們的心量多寬敞、多廣大。

3d. 趙州八十猶行腳,只因心頭未悄然;及至歸來無一事,始知空費草鞋錢。

修行者一心想要明白大道(明心見性),故終日到處參訪。不論多遠的天邊海角,多高的山崖峭壁,只要有善知識所在,縱然踏破無數草鞋,也在所不辭。可惜的是「向外求法,了不可得。」故道出:「盡日尋春不見春,芒鞋踏破嶺頭雲。」

不知經過多少寒暑,春花秋月,在追尋不得其解下,終於回到原點。此時暫且不起任何妄求,只以平常心來生活,就在那個當下,聞花香而開悟。故自訴「歸來偶把梅花嗅,春在枝頭已十分。」

春天不在外面,而在汝心;真佛不向外求,而在內覓。柴陵郁禪師,一日乘驢度橋,不小心墜落而大悟,便道出:「我有明珠一顆,久被塵勞關鎖,今朝塵盡光生,照破山河萬朵。」

—信堅 12/8/2013

是法住法位 世間相常住 正解

一、前言: 法華經方便品第二裡有一首偈頌:「是法住法位,世間相常住」。這是一句相當有名的偈頌,看似平凡,卻深含義理,是諸法實相的具體描述。古今大德對此的解說,百分之九十九,都依俗諦,依文解義,文不及義。如隔靴騷癢,騷不到癢處。一個人的修行境界,是否明心見性,只要看他對這句偈頌如何解說,就可一目了然。所謂行家一出手,就知有沒有。

一、前言: 法華經方便品第二裡有一首偈頌:「是法住法位,世間相常住」。這是一句相當有名的偈頌,看似平凡,卻深含義理,是諸法實相的具體描述。古今大德對此的解說,百分之九十九,都依俗諦,依文解義,文不及義。如隔靴騷癢,騷不到癢處。一個人的修行境界,是否明心見性,只要看他對這句偈頌如何解說,就可一目了然。所謂行家一出手,就知有沒有。

書不盡言,言不盡意,凡有言說,皆無實義,義在言外。人是活的,字是死的。對於一乘佛經,如法華及華嚴,世人往往依世俗觀點,依文解義,斷章取義,誤入歧途。難怪起信論一再強調,看經書要離言說相,離名字相,離心緣相。諸法實相。唯證乃知,法爾如是。

華嚴經云:譬如暗中寶,無燈不可見,佛法無人說,雖慧莫能了。但我們也不能亂看法師對經文解說,否則易入歧途。看經解要看已公認的明心見性聖人的解說,才能了解如來真實義,才不會誤入歧途。看經書要有智慧決擇,要有明師指點,盡信書不如無書。亂看解說,不如不看。 Continue reading