一、前言

道教自東漢張道陵天師,畫符驅邪,唸咒驅鬼之後,其道法在民間,流傳將近兩千年,至今在鄉下,仍然信之者眾。其能歷久不衰,定有其因由,絕非完全迷信。若以正面觀之,也是一種,教化、修道、治病的法門。信堅在此,以誠信治百病、靈性加持、中醫藥理,試闡論之。

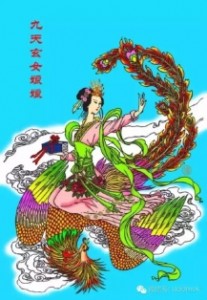

![]()

符咒,符籙是道教中的一種法術,亦稱 “丹書”。符籙是符和籙的合稱。道教符籙使用範圍十分廣泛,有用於為人治病的、有用於驅鬼鎮邪的、有用於救災止害的。

二、畫符的隆重儀式

道士畫符,有一定規律,隆重程序。畫符都要設壇行祭。畫符前,先要凈心—聚精會神,誠心誠意,清除雜念,思想專注,以及要凈身、凈面、凈手、漱口,並要預備好水果、米酒、香燭等祭物,還有筆墨、硃砂、黃紙等。對這些用品,道士先用神咒來敕,以使其具有神威。

道士在制符的過程中,要依其本身的修為,塑造周遭的磁場,使參與者,如入芝蘭之室,如水漲船高,在儀式中,融為 一體,在同一靈性階層。這是前奏。令當機者,忘其病徵,誠心接受,道士的心理治療。

符咒是道法中的基本工具,在道士和法師看來,符是溝通人與神的秘密法寶,所以不是随便可以亂畫的。 Continue reading